編者按:張家口,留存著華夏先祖精神脈動的物證,這里有以泥河灣、侯家窯舊石器時代遺址,以及篩子綾羅、莊窠、三關新石器時代遺址為代表的輝煌燦爛的文明遺跡;這里有曾經宏偉壯闊的古代國、元中都這樣的宮闕城郭;這里有遼金元數百年間中原與草原文明撕扯和交融的無數實證;這里還是藝術的故鄉,昭化寺壁畫、遼墓壁畫,都標志著那個時代藝術所能達到的高度……面對這些文化遺產瑰寶,需要我們薪火相傳,它們是文明的見證,承載著民族的記憶與智慧。

保護文化遺產瑰寶至關重要,它們不僅是國家或民族的財富,更是全人類共同的精神遺產,需要我們以敬畏之心去守護,讓其價值在當代和未來持續綻放。

大好河山張家口雄渾遼闊,桑干河由西向東橫貫張家口,滋養著這片神奇的土地,孕育著中華民族悠久燦爛的文化。

涿鹿縣礬山塔寺出土的雪山一期文化直領雙腹罐

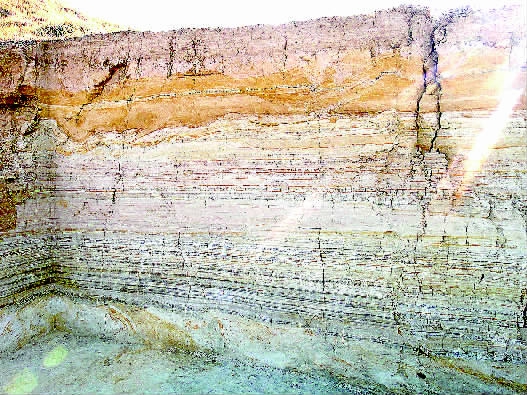

泥河灣地層剖面

百年來,泥河灣研究取得一系列重要發現——距今176萬年的馬圈溝遺址、距今136萬年的小長梁遺址、距今110萬年的東谷坨遺址、距今79萬年的馬梁遺址、距今30多萬年的山兌遺址群、距今20萬至16萬年的侯家窯遺址、距今9萬至8萬年的板井子遺址、距今4.5萬年的西白馬營遺址、距今1.6萬至0.5萬年的虎頭梁遺址群……如今,泥河灣盆地已成為中國北方第四紀研究的科學寶庫,成為中國乃至亞洲古人類文化遺存數量最多、分布最密集、文化序列最完整的區域,為實證我國“百萬年人類史,一萬年文化史,五千多年文明史”提供了堅實的支撐。

考古學家衛奇(右二)在泥河灣考古現場(市博物館供圖)

遠古時空文明回響

陽原縣泥河灣遺址歷經200萬年的洗禮,被譽為“東方人類的故鄉”,是我國乃至世界上獨具特色的舊石器考古研究基地,擁有世界上稀有的第四紀標準地層,而全世界公認的第四紀標準地層只有兩處。

桑干河畔的泥河灣,是陽原縣境內的一個僅有幾十戶人家的小山村,近百年來,它卻聞名中外。在近一個世紀中,這里出土了數萬件古人類化石、動物化石和各種石器,幾乎記錄了從舊石器時代至新石器時代發展演變的全過程。以它命名的泥河灣盆地、泥河灣地層、泥河灣遺址群等,已成為蜚聲中外的古地質、古生物和古人類研究的圣地。

目前在我國已經發現的25處距今一百萬年以上的早期人類文化遺存中,泥河灣遺址群就占了21處。特別是2001年10月,泥河灣馬圈溝遺址上發現大量舊石器時代的石制品以及許多珍貴的動物骨骼化石。這些文化遺物清晰地勾畫出遠古人類群體進食的場面。這一發現,把泥河灣古人類及其文化的歷史推進至距今200萬年前后。專家認為,馬圈溝遺址是迄今為止包括中國在內的東亞地區發現的最早的具有確切地層的人類活動遺址。

泥河灣早期人類文化遺存密度之高、年代之久遠,國內絕無僅有,世界極為罕見,可與非洲奧杜維峽谷相媲美。越來越多的證據表明:泥河灣盆地是除非洲之外的另一個人類起源中心——東方人類從這里走來。

2012年6月9日,泥河灣博物館舉行開館典禮。館內6個展區全景再現200多萬年前的古人類生活。2018年9月,泥河灣博物館被評為第三批國家三級博物館。

泥河灣國家考古遺址公園南大門,三角形的造型非常獨特。它的設計靈感,來自泥河灣遺址出土的古人類打制石器工具“尖狀刮削器”,入口檐板掀起,寓意由此開啟探尋泥河灣古地質、古生物、古人類的神秘之旅。

走在寬闊的廣場上,看到的是十根地質年代景觀柱。地質學家根據我們地質自然形成的先后順序,將地球產生的46億年根據地質年代分為5代十一紀,每一根柱子代表一個地質年代。高大的景觀柱上,記載著厚重的歷史,遠古的文明,在這里被揭開神秘的面紗。

泥河灣猿人主題雕塑——祖猿印象,是公園內的標志性建筑,祖猿印象位于公園中心處,其底座為正方形,頂部為人頭狀,源自古人“天圓地方”之說,寓意泥河灣古人對自然的認識、適應與探索。此雕塑高9.9米,取古人“九”為最大數值之意,彰顯泥河灣古人的高大形象和泥河灣遺址群的重要地位。

祖猿印象前有20級臺階,代表了約200萬年的人類演化史,而一級級臺階是河湖相沉積的泥河灣第四紀國際標準地層的形象展示……當我們踏上臺階,仿佛進入了200萬年前的遠古時空。

涿鹿縣礬山塔寺出土的雪山一期文化矮領雙橫耳罐

推動中華民族融合

涿鹿縣位于河北省西北部、張家口市東南部,歷史悠久,文化底蘊深厚,是中華文明重要的發祥地。據《歸藏》《山海經》《逸周書》及《史記》載,涿鹿一帶舊石器時期就有人類繁衍。涿鹿一帶發生過中國歷史上著名的“涿鹿之戰”和“阪泉之戰”。軒轅黃帝擒蚩尤、伏炎帝之后,統一華夏,合符釜山,開創了中華千古文明。

涿鹿被聯合國評定為“千年古縣”。現代著名作家丁玲曾以涿鹿溫泉屯土改為背景創作了小說《太陽照在桑干河上》。

“千古文明開涿鹿”,這一論斷出自陳穉常先生力作《中國上古史演義》第二回的標題,并得到著名歷史學家顧頡剛先生的肯定,是學術界研究“涿鹿”在中國上古史中地位的重要參照。

司馬遷《史記·五帝本紀》開篇即敘黃帝事,而黃帝的功業之一,正是“與蚩尤戰于涿鹿之野……”以及“合符釜山,而邑于涿鹿之阿”。有此記載之后,發生在“涿鹿之野”“涿鹿之阿”的故事,成為中華文明敘事中極為重要的內容。

涿鹿縣礬山鎮,距涿鹿縣城40余公里,轄區內有黃帝城遺址,相傳為黃帝擒殺蚩尤后,“邑于涿鹿之阿”的“華夏第一都”。

“涿鹿”的諸多史學之謎中,最吸引人的莫過于“涿鹿之戰”了。關于這場傳說中的“上古大戰”。在中國社會科學院學部委員、中國先秦史學會名譽會長宋振豪看來,張家口市涿鹿縣及其周圍地區,地處蒙古高原東南緣壩下及太行山脈和燕山山脈相交的山前草原過渡地帶,是古代人類南北東西縱橫交流融匯的重要活動舞臺。在此發生的阪泉之戰和涿鹿之戰,是不同文化之間的碰撞和交匯,并最終促成了炎黃等聯盟關系的形成。因此,這類戰爭是民族融合的催化劑,有推動文明進程的作用,由此成為中華民族融合的動力。

中央民族大學李俊清教授用“百川入海”形容中華民族形成早期的特點,他指出,這種融匯的前提,正是“滿天星斗”的部族不斷地交往、交流和交融,“和”“合”“融”是中華民族多元一體的必然路徑。

“黃帝、炎帝和蚩尤之間的碰撞交融,是最重要的第一個。從此意義上講,‘千古文明開涿鹿’是有道理的。”李俊清說。

遺產保護綻新光彩

文化遺產是不可再生的珍貴資源。

2024年,配合省文物考古研究院在張家口開展桑干河流域新石器時代遺存專項考古調查,發現有新石器時代晚期遺存16處;在張家口市第四次全國文物普查工作中,截至目前我市16個縣級普查單元復查三普不可移動文物1877處,其中調查新發現文物176處。

康保興隆遺址、尚義四臺遺址、崇禮鄧槽溝梁遺址列入國家文物局“考古中國”重大項目,2023年2月,尚義縣四臺新石器時代遺址入選中國社會科學院主辦的“2022年中國考古六大新發現”;大遺址保護行動落地有聲,泥河灣遺址群、元中都遺址列入國家文物局大遺址保護利用“十四五”專項規劃,先后建成了張北元中都、陽原泥河灣國家考古遺址公園,崇禮太子城遺址、涿鹿故城(黃帝城)址省級考古遺址公園。

泥河灣國家考古遺址公園 武殿森 攝

2024年8月22日,泥河灣科學發現100周年國際學術研討會在陽原縣的河北省泥河灣研究中心開幕,參加這場學術盛典的國內外專家學者就舊石器時代考古學新發現、早期人類擴散和演化的環境影響等主題展開深入交流研討,不斷刷新對陽原泥河灣這一古人類文化遺產的學術認知,賦予“東方人類故鄉”這一文化品牌新的時代內涵。

2024年1月28日,涿鹿故城(黃帝城)省級考古遺址公園成功掛牌。這標志著桑干河流域厚重的文明積淀和歷史文化遺產,日益受到重視。而隨著炎帝黃帝蚩尤征戰融合的歷史文化價值及其精神意義不斷被挖掘、討論,涿鹿為“百萬年人類史,一萬年文化史,五千多年文明史”的中華文明探源研究能夠提供哪些新依據、新角度已成為歷史學、考古學界和全社會關注的焦點。

百年探索,薪火相傳。近年來,張家口在中國史學會、中國先秦史學會、省文化和旅游廳、省社科院的大力支持下,扎實推進“中華文明探源工程”,加強涿鹿等地區歷史文化考證研究及遺址遺跡保護利用,叫響了“千古文明開涿鹿”文化品牌。2024年4月11日,“涿鹿對話”——涿鹿與中華文明探源研究工作推進會在張家口市涿鹿縣舉辦,本次對話活動是深化考古闡釋和文化解讀的有效實踐,必將推動涿鹿歷史文化研究邁向更高層次,為全市文化事業高質量發展蓄勢賦能。

一件件文化瑰寶跨越時空,讓我們能觸摸到過去的文明脈絡。 (記者 郝瑩玉)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。