張家口新聞網訊 “還是新房好,不怕大雨往家跑!”望著窗外的滂沱大雨,沽源縣九連城鎮搬遷安置區居民李進山的思緒回到6年前。那時,他家居住在友聯村的一處老屋里,曾被“屋外下大雨,屋內下小雨”折磨得苦不堪言。得益于易地扶貧搬遷政策,李進山家于2016年搬入新居,依靠公益崗工資、土地流轉租金過上了新生活。

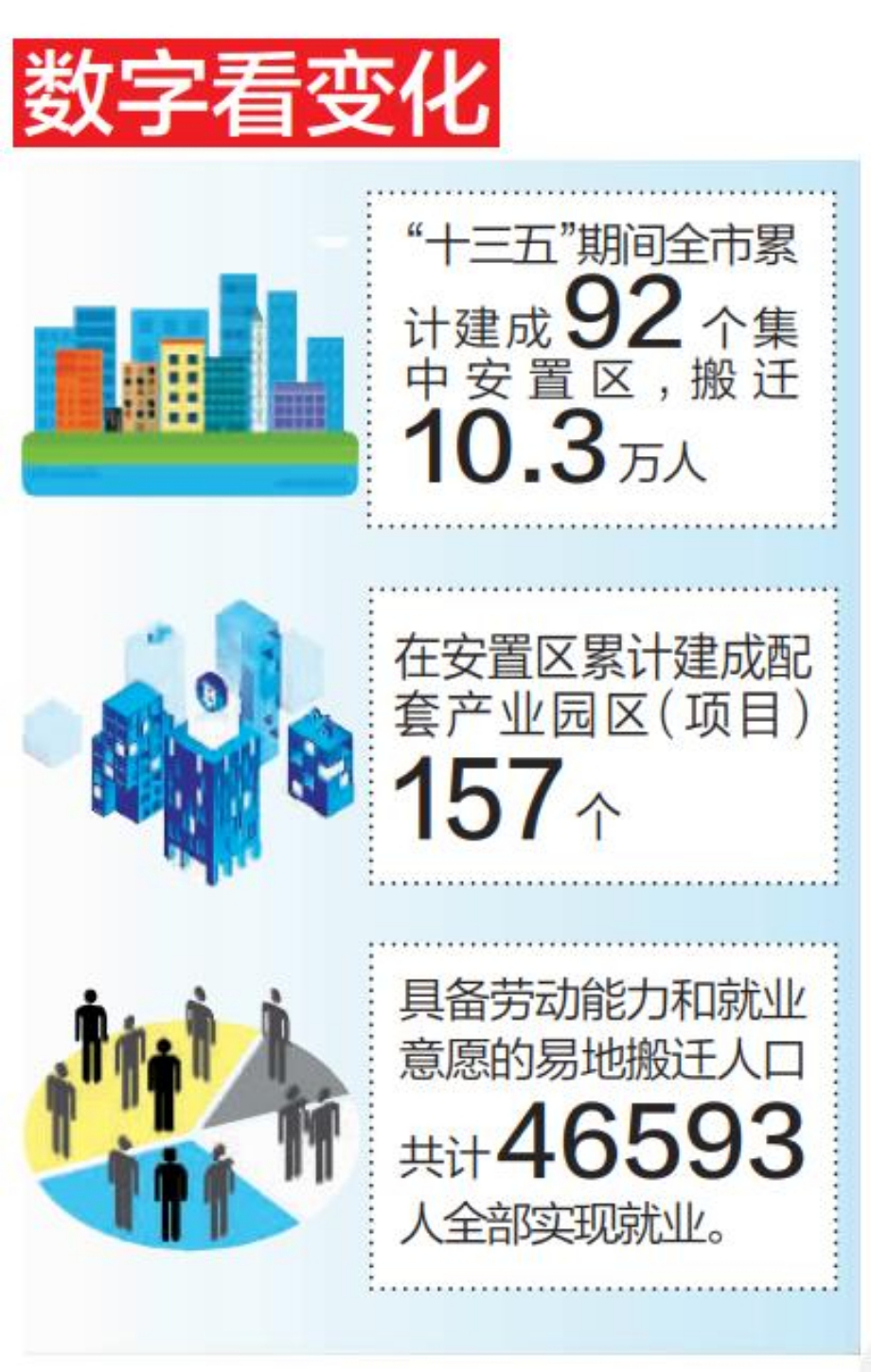

這僅是一個縮影。為幫助“一方水土養不好一方人”地區的農村群眾“挪窮窩”“換窮業”,我市以解決行路難、住房難、飲水難、上學難等為突破口,相繼開展了深度貧困村“雙基”提升、易地扶貧搬遷等一系列基礎設施建設大會戰,“十三五”期間全市累計建成92個集中安置區,搬遷10.3萬人。

察北管理區宇宙營鄉雙愛堂村的村民們喜遷新居。何大為攝

易地扶貧搬遷是一項系統工程,既要搬得出,也要穩得住。多年來,我市堅持把易地扶貧搬遷后續扶持工作擺在突出位置,引導各縣區在產業就業、社區管理等方面狠下“繡花功”,讓搬遷群眾享受到了實實在在的幸福感、獲得感。

“廠子剛開我就來上班了,一出家門就進廠門,每個月能掙2000多。”家住張北縣義合美新城的王鳳枝說,她家曾是建檔立卡貧困戶,全家守著幾畝薄田過活,且丈夫有病不能干重活,日子過得十分緊巴。搬入新居以后,她在家門口的微工廠實現了穩定就業,日子越過越紅火。

在各縣區,像王鳳枝一樣因易地扶貧搬遷而實現穩定就業的人還有很多。近年來,我市深化產業發展體系、就業服務體系建設,把集中安置區配套產業園區及項目建設作為重點全力推進,累計建成配套產業園區(項目)157個;圍繞搬遷群眾生產生活方式逐步非農化的實際,建立了政府引導、市場調劑、群眾自主的就業服務機制,持續開展搬遷群眾就業幫扶專項行動。目前,全市具備勞動能力和就業意愿的易地搬遷人口共計46593人,均已實現就業。

張北縣義合美新城。 陳亮 攝

同時,我市持續深化公共服務體系、社區治理體系、社區黨建體系、防貧監測體系建設,在全市集中安置區配套建設學校、幼兒園、衛生所、文化娛樂等各類公共服務設施331個;新成立街道黨工委2個,新建黨支部19個,并在29個安置區成立黨小組,將44個安置區直接納入當地村(居)委會黨支部管理,有效推動了搬遷群眾的社會融入。(記者 王萬亮)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。